Per un Goya ritrovato. Connoisseurship attributiva in un dialogo a tre voci: Roberta Bernabei intervista Chiara Felicetti, Vincenzo Palleschi e Orietta Verdi

Il 3 novembre 2005 la casa d’aste Marc Arthur Kohn vendeva, per Drouot Richelieu, un dipinto dal titolo L’Enfer, di cui forniva solo un generico riferimento al XIX secolo.

inedito, olio su tela cm 51,5×39,3

Nessun suggerimento attributivo veniva proposto per un’opera connotata da elementi stilistici e figurativi propri del linguaggio del pittore Francisco Goya y Lucientes e un soggetto iconografico generosamente radicato nelle tematiche del sabba, a lui notoriamente caro.

Anni di ricerche storiche e archivistiche, di comparazioni stilistiche, studi iconografici e iconologici, restauri, indagini diagnostiche e verifiche paleografiche hanno permesso di restituire il dipinto alla mano del Maestro aragonese e di datarlo tra il 1811 ed il 1812, quando l’artista partecipa all’azione di delegittimazione del tribunale dell’Inquisizione attuata dal Governo napoleonico e dalle Cortes

L’attribuzione, supportata da riscontri documentali e confermata da un accurato e puntuale esame comparativo, che ha posto a confronto precisi schemi stilistici, dettagli tipologici e figurativi peculiari al processo creativo dello Spagnolo, è stata resa inconfutabile dalla firma dell’artista rinvenuta nel corso dell’intervento di pulitura.

Nell’attesa che venga presentata alla comunità scientifica la sintesi delle ricerche condotte, esposta nel rigoroso ed esaustivo saggio di prossima pubblicazione sulla rivista “Storia dell’arte”, ne parliamo con la storica dell’arte Chiara Felicetti, esperta di pittura del Settecento e protagonista della straordinaria scoperta. Al suo fianco, in questo interessante percorso di attribuzione, il professor Vincenzo Palleschi, fisico, Docente Universitario e Primo Ricercatore CNR e la dottoressa Orietta Verdi, già Vicedirettrice dell’Archivio di Stato di Roma, paleografa e docente di Diplomatica Speciale nella Scuola per archivisti dello stesso Istituto.

Roberta Bernabei: Dottoressa Felicetti, nel suo studio la paternità dell’opera è supportata da una molteplicità di aspetti per l’appunto storici, archivistici, stilistici, iconografici, iconologici, tutti sapientemente intrecciati tra loro, frutto di un rigoroso processo di studio, di indagini e verifiche sistematiche. Nell’atto attributivo un ruolo fondamentale lo riveste però anche l’intuizione. Cosa può dirci del momento in cui ha visto il dipinto per la prima volta e quando o come ha capito che poteva trattarsi di Goya?

Chiara Felicetti: «Fui subito catturata da alcuni particolari figurativi, dalla ricchezza tipologica ed espressiva e dall’intensa partecipazione emotiva di alcune figure che mi parvero da subito riconducibili a immagini che avevo già incontrato nell’opera dell’Aragonese. Mi colpirono gli occhi del personaggio accovacciato in basso a sinistra, che mi riportavano con la mente all’anziana nel Monaco che parla con una vecchia (Princeton University Art Museum), al Saturno della Quinta del Sordo, al prete ne La lampada del diavolo (National Gallery, London) ma a destare la mia attenzione fu soprattutto la figura femminile, successivamente identificata con l’allegoria dell’Ignoranza, contraddistinta da un urlo bestiale, dalla cecità, dalle mani convulsamente serrate in un gesto commisto a disperazione e preghiera, dettagli così caratterizzati e pregnanti da generare nella mia mente un flusso continuo di immagini da opere di Goya. L’urlo straziante mi rammentava quello emesso dall’uomo nel dipinto Il manicomio o nel disegno No harás nada con clamar o quello della figura in secondo piano nel Bobalicón (opere conservate a Madrid rispettivamente al Museo Lázaro Galdiano e al Museo Nacional del Prado). Quelle mani giunte con le dita intrecciate, la resa espressiva delle loro forme e la cecità, tutte espressioni di una drammaticità fisica e psichica, le ricordavo nell’uomo inginocchiato nell’Esorcismo, nel superstite in atteggiamento orante ne Il Naufragio, nel disegno Los Zanganos de las Brujas (opere sempre conservate a Madrid rispettivamente al Museo Lázaro Galdiano, in Collezione Privata e al Museo Nacional del Prado). Le suggestioni erano molte: pose, atteggiamenti, gesti, dettagli tipologici ed espressivi. Specificità formali e “attitudini narrative”, che ritenevo meritevoli di approfondimenti».

Roberta Bernabei: Come è avvenuto il passaggio dall’intuizione al metodico processo della ricerca?

Chiara Felicetti: «Ho proceduto con l’esame analitico e comparato del dipinto con l’opera di Goya e con quella dei suoi imitatori, dapprima attraverso repertori a stampa o disponibili sul web, quindi privilegiando la visione diretta delle opere. Rispetto al primo sono emersi dettagli tipologici e figurativi perfettamente compatibili. Un repertorio di immagini consolidato nella pittura dell’aragonese, restituito con libertà interpretativa e nuova identità: non citazioni puntuali o riprese di modelli, ma ‘formule di esperienza’. Rispetto all’opera degli imitatori il dipinto in questione mostrava una qualità stilistica e un’autenticità sul piano espressivo ed emozionale decisamente superiore, ma soprattutto differiva dai loro stili.

Non potendo riferire l’opera a un imitatore o almeno non a uno tra quelli noti, ne ho dedotto che poteva trattarsi di un’opera di Goya».

Roberta Bernabei: Quale è stato il passo successivo e come è riuscita a ricostruire il percorso dell’opera in un arco temporale di quasi due secoli?

Chiara Felicetti: «Ho seguito le tracce documentali presenti sull’opera stessa.

Giunta in perfetto stato di conservazione, completa di telaio originale e cornice, essa ha conservato sul verso alcune iscrizioni: il numero d’inventario «7,012» vergato a penna d’oca e inchiostro bruno sui ritti del telaio e sul traverso superiore della cornice, connotato dall’impiego della virgola quale separatore delle migliaia e due diciture apposte a lapis su quest’ultimo, «Boudoir 132» e «plaisir Rex V». Proprio dalla mixitè di linguaggi di quest’ultima – all’apparenza priva di significato, ma che, letta nel contesto in cui è sorta ha da essere intesa come “formula inventariale” con il significato di “piace al re” o “per il piacere del re” – ha preso avvio il processo ricostruttivo della relazione dell’opera con il suo tempo.

Il ricorso a lingue diverse si rintraccia spesso in epoca illuminista e tra gli eruditi dell’epoca di Goya, il suo stesso amico Leandro Fernández de Moratín, nel suo Diario ricorreva a simili giochi linguistici. Il termine «Rex» unito a «plaisir» poteva essere ricondotto ad un sovrano di identità francofona che, alla luce del legame stilistico dell’opera con la Spagna, portava ragionevolmente al fratello di Napoleone, José Bonaparte.

Ho così spostato il raggio delle mie ricerche a Parigi, laddove il dipinto era stato venduto, provando a ricostruirne i passaggi a ritroso onde comprendere l’epoca e le circostanze che qui lo avevano portato.

Dai fondi degli Archives nationales sono emersi due elementi significativi: l’impiego della virgola negli inventari napoleonici quale separatore delle migliaia e la presenza a Parigi nel 1935 di un dipinto di analogo soggetto attribuito a Goya.

Una ricognizione negli inventari della Maison Royale e in quelli napoleonici ha riscontrato tale consuetudine nell’impiego della virgola unicamente nei secondi e non in quelli compilati a Madrid durante l’occupazione, avvalorando il possibile legame con José I Bonaparte, la destinazione del dipinto a un suo boudoir con il numero 132, come recita l’iscrizione attigua, quindi la sua inclusione in un inventario napoleonico parigino con il numero 7,012.

Tra la corrispondenza del Musée du Louvre è stata invece rinvenuta la missiva con cui Henri Louis Charles Gomichon des Granges visconte di Saint-Valérie, il 26 aprile 1935 si rivolgeva al conservatore Gabriel Rouchès per proporgli l’acquisto di alcune opere allora presenti nella sua abitazione parigina in rue de Sèvres 35, tra cui un «…un tableau représentant La porte de l’Enfer (de Goya) m’assurent plusieurs artistes».

Figura dimenticata dalla storiografia, Gomichon era proprietario di un’importante collezione (custodita nel suo castello a Compiègne), andata dispersa alla fine degli anni Quaranta del XX secolo, quando fu messa all’incanto parte a Buenos Aires, parte a Parigi. Tra gli autori figuravano tra gli altri Lippi, Sassoferrato, Magnasco, Brueghel, van Dyck, Rubens, Murillo, Velazquez, Watteau, Corot, Courbet, Daumier, Delacroix, Fantin-Latour, Gauguin, Lautrec, Manet e per l’appunto Goya.

Le conferme archivistiche davano forza all’ipotesi che potesse davvero trattarsi di un’opera di Francisco Goya y Lucientes».

Roberta Bernabei: Quindi si potrebbe dire che due indizi fanno una prova, ancorché non risolutiva però.

Chiara Felicetti: «Gli indizi uniti alle prime deduzioni stilistiche erano certamente incoraggianti. A questo punto si rendeva necessaria un’accurata lettura del tessuto pittorico, per consentire la quale era necessario rimuovere la vernice ossidata, restituendo i giusti rapporti cromatici e chiara leggibilità ai più minuti dettagli stilistici.

Dall’esame comparato, successivo all’intervento di pulitura, al quale è dedicato ampio spazio nel saggio, è emersa un’opera costellata da cifre stilistiche originali e caratteristiche del maestro aragonese, alcune trasversali all’intera sua produzione altre legate a un preciso periodo della sua vita, che trovano massime affinità con il gruppo di dipinti già di proprietà di Manuel García de la Prada, databili tra il 1808-1812, un’opera che coniuga una grande varietà di combinazioni tecniche, modalità operative e stili reperibili nei disegni acquerellati, nella pittura a fresco, nelle incisioni, nei dipinti a olio dell’aragonese che, insieme, costituiscono un autentico ‘motivo firma’ dello stile maturo dell’artista, quando, come osserva Wilson-Bareau, “Goya inventó un nuevo estilo de pintar, que combinaba toda clase de técnicas”».

Roberta Bernabei: L’intervento di pulitura ha determinato però un ulteriore e inatteso risultato, questo si potenzialmente risolutivo ai fini dell’attribuzione dell’opera.

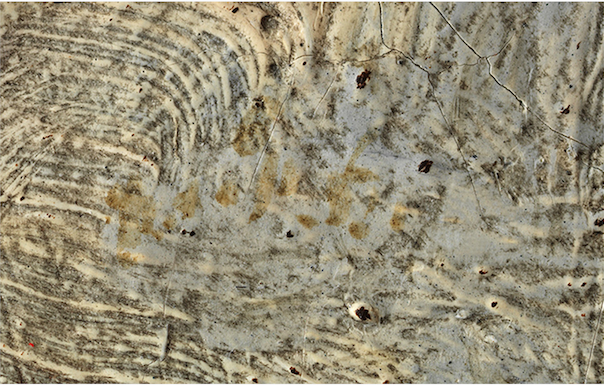

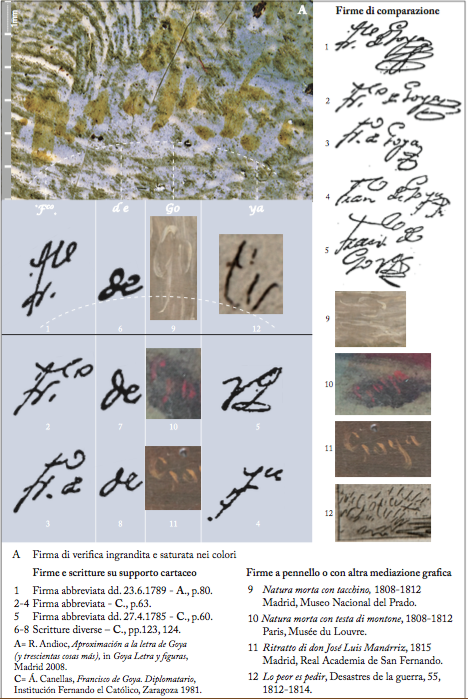

Chiara Felicetti: «Proprio così. La rimozione della vernice ossidata ha svelato la presenza, poco sopra la testa della donna con il nastro rosso tra i capelli, di una piccola iscrizione sino ad allora invisibile. La dimensione ridotta dei caratteri (poco più di tre millimetri le lettere maiuscole, un millimetro le minuscole), il medium con cui sono delineati (il pennello), nonché la cromia tono su tono, la rendevano appena percettibile, ma una volta ingrandita era per me inequivocabile. Si trattava della firma di Goya.

Dopo aver raccolto ed esaminato un repertorio piuttosto vasto di firme dell’artista, ho deciso di interpellare esperti di altre discipline che avessero competenze specifiche tali da migliorarne la leggibilità e confermare la mia ipotesi».

Roberta Bernabei: È a questo punto, dottoressa Felicetti, che lei chiama in causa il CNR e il professor Palleschi?

Chiara Felicetti: «Tramite il professor Flavio Deflorian, oggi rettore dell’Università degli Studi di Trento e Stefano Gialanella, professore del dipartimento di Ingegneria dei Materiali dello stesso Ateneo, ai quali mi ero rivolta per l’analisi di alcuni pigmenti attraverso spettrofotometria XRF (i risultati della cui comparazione con la tavolozza di Goya saranno oggetto di prossima pubblicazione) sono stata messa in contatto con il professor Vincenzo Palleschi».

Roberta Bernabei: Professor Palleschi, lei è il Responsabile del Laboratorio di spettroscopia laser applicata dell’Istituto di chimica dei composti organometallici (ICCOM-CNR) e docente di Archeometria dell’Università di Pisa, premiato con il prestigioso LIBS Award nel 2019 e riconosciuto dalla Royal Society of Chemistry come uno dei migliori “valutatori tra pari” o “peer reviewer” nel mondo per il 2020. Quali analisi diagnostiche ha utilizzato per dare una risposta ai quesiti della dottoressa Felicetti?

Vincenzo Palleschi: «Quando la dottoressa Felicetti mi ha coinvolto in questa appassionante ricerca i suoi quesiti erano circoscritti e puntuali. Il primo era relativo al miglioramento della leggibilità della firma, appena visibile nella zona centrale dell’opera, delineata con un pigmento giallo pallido su un fondo chiaro e dimensioni dei caratteri molto ridotte.

A quel tempo io ero Docente di Indagini Multispettrali presso il Centro di Conservazione e Restauro di Venaria, Università di Torino. Mi occupavo dello sviluppo di metodologie di analisi delle immagini multispettrali alternative alle convenzionali e poco efficaci tecniche di indagine basate principalmente sull’uso del falso colore infrarosso. Ho quindi messo volentieri a disposizione della dottoressa Felicetti la mia esperienza specifica in questo settore. In particolare, ho utilizzato una tecnica di analisi che avevo sviluppato qualche anno prima, chiamata ChromaDi (Chromatic Derivative Imaging o Imaging in derivata di colore)».

Roberta Bernabei: Ci può spiegare esattamente di cosa si tratta?

Vincenzo Palleschi: «È un metodo che consente di visualizzare in una singola fotografia le informazioni sulla componente visibile e infrarossa del set di acquisizioni multispettrali, precedentemente ottenute con una fotocamera specializzata a bassissimo rumore elettronico, in grado di coprire tutto lo spettro da 400nm a 1050nm in 9 bande spettrali. Tengo a precisare che l’analisi ChromaDi non prevede alcun intervento da parte dell’operatore. Le informazioni che si ottengono applicando l’algoritmo corrispondente, non possono essere minimamente influenzate, ma sono tutte già presenti nel set di immagini multispettrali. Il vantaggio del suo impiego consiste nella capacità di esaltare le differenze tra una banda spettrale e l’altra, restituendo una fotografia in falsi colori molto più ricca di informazioni rispetto al classico falso colore infrarosso, che elabora le informazioni di sole 3 bande spettrali, due delle quali, tra l’altro, direttamente provenienti dall’immagine visibile».

Roberta Bernabei: Che risultati ha ottenuto con le analisi diagnostiche di cui ci ha parlato?

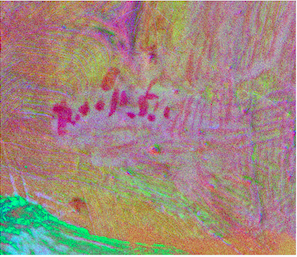

Vincenzo Palleschi: «Come si può vedere dalla figura, l’applicazione del metodo ChromaDi

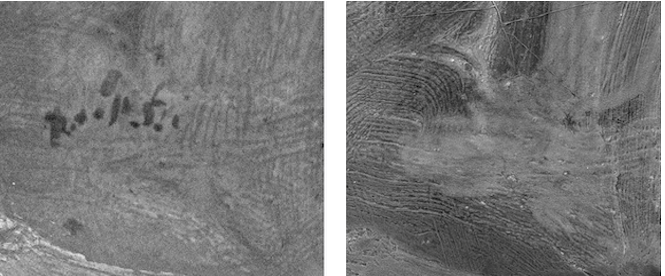

ha consentito di separare nettamente l’iscrizione dal fondo, rendendone inequivocabile la sua natura volontaria e facilitando l’analisi paleografica effettuata da Chiara Felicetti e Orietta Verdi. Ho anche ricostruito una fotografia in falso colore

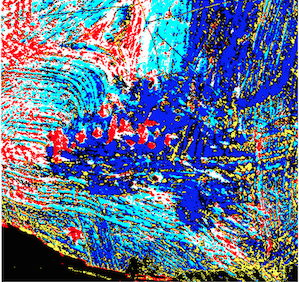

combinando tra loro tre immagini ottenute con algoritmi di Blind Source Separation (Separazione Cieca delle Sorgenti). Questi metodi sono stati sviluppati dal CNR di Pisa e già applicati con successo in molte situazioni in cui l’informazione da estrarre non risultava in maniera evidente da nessuna delle singole fotografie multispettrali. Anche questi metodi funzionano in maniera del tutto automatica, separando in immagini diverse le strutture che sono caratterizzate dalla stessa risposta spettrale. Come analogia, possiamo pensare alla ricerca di un ago (l’informazione nascosta) in un pagliaio (l’immagine visibile). Gli algoritmi di separazione cieca sono in grado di individuare le minime differenze nella risposta spettrale dell’ago e della paglia, producendo idealmente una fotografia che contiene solamente l’ago, e un’altra che contiene solamente la paglia. Fuori dalla metafora, nel nostro caso gli algoritmi di separazione cieca hanno fatto il loro lavoro, riconoscendo in maniera automatica le sorgenti indipendenti delle immagini multispettrali (firma e campitura di fondo) e consentendo così la ricostruzione di una fotografia in falsi colori in cui il contrasto tra queste due componenti viene esaltato dall’uso di colori complementari».

Roberta Bernabei: Mi risulta che lei abbia adottato anche altre tecniche di imaging, la RTI (Reflectance Transforming Imaging) e la SOM o Mappe Auto-organizzate di Kohonen (Self-Organizing Maps). Con quale scopo?

Vincenzo Palleschi: «Per valutare l’autenticità dell’iscrizione. Il secondo quesito sottopostomi dalla studiosa era infatti relativo alla natura chimica del pigmento impiegato per la firma e di quello steso nell’area circostante con il fine di restituire planarità alla superficie. Andava chiarito se le due stesure erano coerenti con il dipinto e pertanto coeve o da riferire a un’epoca successiva. La RTI ha permesso di ricostruire il profilo tridimensionale della superficie, fornendo un’informazione importante, cioè che l’area su cui è stata apposta la firma era stata appositamente preparata per creare una superficie liscia, quindi idonea ad accogliere un’iscrizione tanto minuscola.

La SOM invece – una tecnica di tipo neurale, che evidenzia, sempre senza nessun intervento dell’operatore, similitudini e differenze nel comportamento ottico dei materiali, a partire da un set esteso di immagini multispettrali acquisite in riflettività VIS-IR e fluorescenza UV-VIS-IR – ha messo in evidenza come il pigmento della campitura stesa in corrispondenza dell’area della firma presenti una risposta ottica su 9 bande in riflettografia e 6 bande in fluorescenza UV del tutto coerente con la parte circostante del dipinto. A questo punto avevamo la risposta alle domande: la preparazione nell’area del dipinto dove l’artista ha apposto la firma condivide con l’area circostante la stessa natura chimica, pertanto, al di là di ogni ragionevole dubbio, è da ritenersi coeva alla stesura dell’iscrizione».

Roberta Bernabei: Dottoressa Felicetti, l’iscrizione appariva ora in tutto il suo nitore, confermando intuizioni e aprendo la sua ricerca a nuovi scenari e conseguenti domande. Di cosa sentiva la necessità?

Chiara Felicetti: «Le tecniche di imaging multispettrale messe a punto dal professor Palleschi hanno consentito di meglio apprezzare il tracciato dell’iscrizione, caratterizzato da una chiara successione di segni grafici a mio parere riconducibili alla firma contratta di Goya: “F.co de Goya”, ma ora era necessario che qualcuno, con adeguata esperienza e competenza, ne verificasse l’effettiva compatibilità. A tal fine ho inteso rivolgermi a un’autorevole esperta in paleografia e diplomatica, la dottoressa Orietta Verdi».

Roberta Bernabei: Dottoressa Verdi, agli archivi e alla ricerca storica lei ha dedicato tutta la sua vita. È stata Vicedirettrice dell’Archivio di Stato di Roma, paleografa ed è tuttora docente di Diplomatica Speciale nella Scuola per archivisti dello stesso istituto. Quando la dottoressa Felicetti l’ha interpellata, cosa le ha chiesto? Quali materiali le ha messo a disposizione?

Orietta Verdi: «La dottoressa Felicetti mi ha chiesto se ero disponibile ad analizzare il segno grafico dell’iscrizione rinvenuta sul dipinto. Più esattamente il focus della sua richiesta riguardava la possibilità o meno di confermarne la compatibilità con la firma di Francisco de Goya.

Allo scopo mi sono state messe a disposizione le immagini fotografiche dell’iscrizione, un suo ingrandimento e quelle prodotte dal Laboratorio di Spettroscopia Laser e Applicata del CNR di Pisa. Un contributo di rilievo è stato offerto dalla diagnostica per immagini effettuata con il metodo ChromaDi, che, esaltando i contrasti, ha consentito di visualizzare il tracciato dell’iscrizione perfettamente separato dal fondo. La difficoltà di lettura dell’iscrizione era infatti connessa sia alle sue ridotte dimensioni che all’essere stata dipinta tono su tono.

A tale documentazione era affiancato un repertorio piuttosto vasto di firme dell’artista, eseguite su differenti supporti e con diversi medium, dal pennello al bulino, dal lapis alla penna d’oca».

Roberta Bernabei: Quale è stato il suo approccio paleografico?

Orietta Verdi: «Ho proceduto con l’analisi della scrittura e in particolare ho esaminato la forma e il ductus dei singoli segni grafici e delle singole lettere, i rapporti dimensionali tra maiuscole e minuscole, i chiaroscuri e altre particolarità emerse dal confronto con le firme note e certe di Goya selezionate da Chiara Felicetti.

Ho tenuto poi conto, nel corso dell’esame paleografico di due elementi tra loro strettamente connessi, vale a dire le dimensioni assai ridotte della firma e il fatto che fosse delineata a pennello. L’impiego del pennello, così come quello del bulino, in una firma in cui le maiuscole misurano circa tre millimetri e mezzo e le minuscole un millimetro o poco più, condiziona fortemente l’esecuzione delle lettere inducendo un tracciato più rigido e meno corsivo della scrittura che si presenta priva di legamenti tra una lettera e l’altra. Nelle forme curve lo strumento impone infatti un andamento che costringe lo scrittore a staccare il pennello dalla base di scrittura dopo ogni segno grafico per evitare che le setole rilassandosi impastino e confondano il tracciato delle lettere.

A questo punto gli elementi raccolti consentivano, pur nelle diversità connesse allo strumento scrittorio impiegato, di rintracciare lo stesso numero di lettere delle firme abbreviate ad inchiostro (in figura nrr. 1-3), lo stesso andamento, caratterizzato da maiuscole visibilmente alte sul rigo di scrittura e da una spaziatura evidente tra le lettere, il modo di abbreviare il nome Francisco in “Fco.” e di scrivere il cognome con la “g” maiuscola che si sviluppa in altezza sul rigo di scrittura».

Roberta Bernabei: Dottoressa Verdi, ci può illustrare in modo ancora più specifico i caratteri inconfondibili della firma?

Orietta Verdi: «L’abbreviazione del nome in “Fco..” e l’iniziale del cognome con la “g” maiuscola che supera il rigo di scrittura sono rilevabili in tutte le firme del pittore spagnolo che ho avuto modo di esaminare, incluso quelle dipinte. La “f” maiuscola del nome di battesimo è inconfondibile, tracciata in un’asta verticale lunga e alta sul rigo, discendente verso il basso e affiancata dalla sillaba esponenziale “co”, sviluppata con un tratto che riparte alla sinistra di quello descritto, per poi sviluppare in due tratti ovali le lettere “c” e “o”.

Nel cognome, invece, la “o” minuscola, realizzata con due tratti allungati, aperti in alto, uniti in basso a sinistra, in corrispondenza dello scarico del pigmento, trova corrispondenze evidenti in svariate firme a pennello di epoca pressoché coeva. La “y”, composta da un tratto che partendo da sotto il rigo si sviluppa quasi verticale verso l’alto con un accentuato allungo superiore e dal secondo tratto più breve e quasi orizzontale, che si innesta a metà del primo tratto, è, sotto il profilo tipologico, poco frequente, ma si rintraccia simile in almeno un caso di epoca quasi coeva. Anche la “a” finale, realizzata da due tratti verticali un poco distanti tra loro, trova almeno un precedente nella firma incisa e affinità in almeno una firma a inchiostro. Quanto alla particella nobiliare “de” tra il nome e il cognome, l’inconsueta slegatura tra la “d” e la “e” è di certo imputabile alle necessità imposte dalla dimensione e dal mezzo scrittorio».

Roberta Bernabei: Sotto il profilo strettamente paleografico, come giudica l’iscrizione individuata sul dipinto?

Orietta Verdi: «Secondo quanto emerso dai raffronti effettuati con altre firme del pittore spagnolo, il segno grafico appare sovrapponibile alla firma contratta di Goya: “Fco. de Goya”.

Non entro nel merito della sua genuinità, questione che è stata affrontata dai colleghi del CNR di Pisa. Sotto il profilo strettamente paleografico si può affermare che l’andamento, il numero di lettere, i segni grafici analizzati risultano compatibili con la firma di Goya».

Roberta Bernabei: Dottoressa Felicetti, quali sono a suo parere le ragioni dell’impiego di una firma così minuta?

Chiara Felicetti: «L’impiego di una firma di non immediata riconoscibilità, dissimulata nel dipinto a seguito di una precisa scelta dimensionale, cromatica e stilistica, è di certo motivata dal contesto storico nel quale si colloca l’opera, alla stregua della volontà di affidare il proprio pensiero ad un capriccio allegorico. Entrambe le scelte erano funzionali all’intendimento dell’artista di esprimersi su tematiche a lui care ma potenzialmente compromettenti, tanto più in una fase storica caratterizzata da profonde incertezze circa il destino del processo riformatore in Spagna. Non dimentichiamo che l’opera, databile tra il 1811 e il 1812, viene realizzata in un Paese sconvolto dalla guerra e nel quale le forze restauratrici si vanno facendo di giorno in giorno più minacciose.

La tensione emotiva nella quale veniva concepita l’opera, poneva quindi l’autore nel dilemma se assumere esplicitamente la paternità di un dipinto tanto evocativo. La soluzione individuata dall’artista di ridurre la propria firma ad una forma minuta, dissimulata tra le pennellate del corso d’acqua purificatore, ossia uno degli elementi più pregnanti dell’opera, appare quindi non solo coerente ma per molti aspetti addirittura geniale.

Roberta Bernabei: A mia memoria vi sono, nell’opera di Goya, altri esempi di firme che potremmo definire “minute”.

Chiara Felicetti: «Si, ve ne sono alcuni. Allo stesso periodo risale ad esempio la Natura morta con testa di montone (in figura nr. 10), autografata nella piccola goccia di sangue fuoriuscita dalla testa del caprone.

La dimensione qui leggermente più grande, che la rende leggibile a occhio nudo e il tema trattato, consentono tuttavia di considerarla più un vezzo che non una scelta di auto tutela, capace comunque di creare un precedente dimensionale, alla stregua di quella apposta sull’anello che la duchessa de Alba esibisce nel ritratto dell’Hispanic Society of America di New York»

Roberta Bernabei: I riscontri effettuati con la dottoressa Verdi hanno rappresentato una significativa svolta in un percorso impegnativo e complesso, un passaggio dirimente al fine dell’attribuzione dell’opera. Ora il suo lavoro si poteva ritenere concluso.

Chiara Felicetti: «Non ancora. Mancava ancora un tassello importante alla ricerca. Si rendeva necessario comprendere il significato del dipinto al fine di contestualizzarla storicamente e chiarirne le vicende.

I riscontri archivistici e stilistici avevano circoscritto la tela agli anni dell’occupazione napoleonica fissando nel dicembre 1813 il termine ante quem per la sua realizzazione, data presunta del suo spostamento Parigi. La lettura iconografica proposta, che rimanda agli atti dell’Auto da Fe di Logroño rieditati nel 1811, e più precisamente al passo censurato della cerimonia di iniziazione di María Yriart, ha consentito di circoscrivere il termine post quem nel 1811, collocando così l’esecuzione del dipinto tra il 1811 e il 1812.

Dall’esame iconografico è emersa un’opera calata in una precisa epoca storica che trova coerenza negli accadimenti del primo triennio della seconda decade dell’Ottocento, quando la società spagnola, attraversata dal clima di riforme attuate dal regime bonapartista e dalle Cortes, era lacerata da istanze di rinnovamento e rigurgiti reazionari e dal dibattito sull’abolizione dei tribunali d’Inquisizione

Un tema complesso, un’opera enigmatica che si presta a differenti livelli di lettura, in cui il significato letterale e il racconto letterario, una messa nera, verosimilmente ispirata ai “crimini” di Zugarramurdi – La Messa nera di Zugarramurdi e il rito di iniziazione di Maria Yriart descritto nell’Auto de fe celebrado en la ciudad de Logroño impresso da Juan de Mongastón nel 1611 – incrociano, in modo dialettico e in una logica coerente, i grandi temi filosofici dell’epoca dei lumi, in un rimando tra tema storico (L’approccio critico alla conoscenza di Alonso de Salazar y Frías, inquisitore illuminato nella vicenda di Logroño) e allegorico (la Ragione trionfante sull’Irrazionalità).

La decodificazione dei rimandi simbolici sottesi ai tre libri, attraverso i quali l’artista evoca nello spettatore colto rimandi puntuali, dà accesso all’ultimo livello di lettura, che è il senso complessivo dell’opera: un’Allegoria della conoscenza secondo la filosofia illuminista, con cui Goya celebra la sua assoluta fiducia nella ragione quale origine di ogni processo di conoscenza e comprensione della realtà. Un tema caro all’aragonese, coerente con l’epoca in cui è stato realizzato, quando l’artista è partecipe dei movimenti riformatori impegnati a favorire la rinascita morale e civile della Spagna e quello della Ragione è un soggetto ricorrente».

Roberta Bernabei: Come definirebbe il valore di questa scoperta.

Chiara Felicetti: «Non si tratta semplicemente di aver aggiunto un’opera al corpus di opere di Francisco Goya, o come parrebbe, di aver rintracciato il dipinto menzionato nell’inventario allegato all’atto di divisione dei beni di Josefa Bayeu dal titolo La filosofía, che Il 26 ottobre 1812 si trovava nella casa di Goya, in Calle de Valverde a Madrid.

La lettura iconografica che si propone nello studio restituisce la straordinaria importanza e lo spessore dell’opera quale sinossi figurata della filosofia illuminista, celebrazione della Ragione e della sua funzione critica, in cui la rilettura intellettuale e in chiave filosofica dei racconti dell’Auto da fe è funzionale a descrivere la personale adesione di Goya ai paradigmi dell’Illuminismo.

Lo definirei quindi un fortunato ritrovamento, capace di contribuire significativamente a testimoniare la grandezza di Goya intellettuale consapevole e rivoluzionario, impegnato, con la sua opera, a favorire la rinascita morale e civile della Spagna».

Roberta Bernabei

Storica dell’arte, giornalista iscritta all’albo dell’Ordine dei Giornalisti pubblicisti del Lazio

Goya è presente nei seguenti articoli della rivista “Storia dell’arte”:

Sabine Poeschel, Il Saturno di Goya come critica all’accademismo. Un paragone inaspettato, n. 91, 1997

Raquel Gallego García, «Los papas son 253. el año 1771»: Francisco de Goya e l’elenco dei sommi pontefici, n. 141, 2015

Raquel Gallego García, “Monsieur Baudoin chez Messieurs Tarteiron & fils”: dos contacts de Goya en Marsella, n. 150, 2018|2