Un “Memento mori” di Battistello Caracciolo

Un putto alato interamente nudo medita sulla caducità delle cose terrene spostando il peso del corpo su una clessidra con cinque colonnine, tra le più grandi mai viste sin qui nella pittura del ‘600. La base è capiente da consentire di potervi appoggiare il gomito; una mezza porzione del volto e del ventre leggermente preminente sono affondati nell’ombra, mentre il bulbo inferiore della clessidra è colpito da una virgolatura di luce. Da sinistra il fiotto luminoso squadra a giorno il resto del corpo, mentre il braccio in evidenza segna un’ombra portata sul fianco. In primo piano un teschio di profilo poggia su un libro e delle carte a formare un secondo inserto di natura morta con cui si chiude, in basso, la tela.

Proviene da un’importante collezione privata questo Memento mori delle dimensioni di un quadro da stanza (78 x 109 cm)[1] (Figg. 1-2). Un’allegoria, ma costituita da oggetti definibili in alto grado: la clessidra (come ne compariranno, più piccole, nell’anonimo, forse napoletano, “Maestro delle Vanitas”), il teschio e i libri resi, secondo costume caravaggesco, con pari cura. Se la lettura dello stile spinge a indagare nelle cerchie caravaggesche meridionali, conviene arrotondare l’attribuzione sul nome di chi, come Battistello Caracciolo (1578-1635), si forma come frescante a fine ‘500 qualificandosi, in avvio del secolo, tra i primi interlocutori locali del Maestro.

Lazzari pensosi

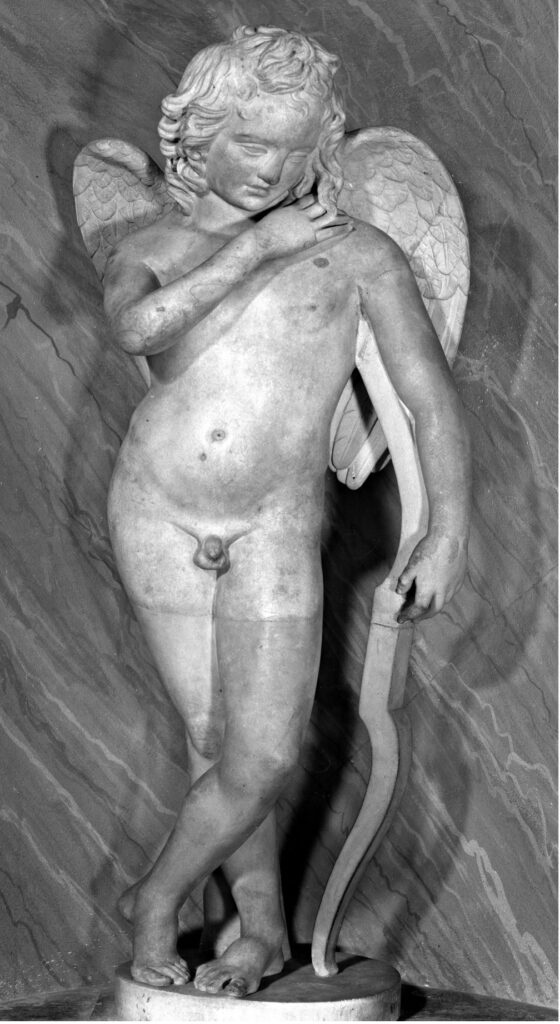

La scottatura di un lazzaro pensoso, presumibilmente sornione, ha una precisa matrice. Migrante con minimi aggiusti dal ruolo di Battista giovanetto, a quello di angelo o amore vincitore, si tratta, come sappiamo, di uno dei temi salienti del Caravaggio. Ma se sul piano iconografico Battistello promuove in senso gnomico un tema “prediletto alla religione naturale” del Maestro; sul versante dello stile, questo nuovo numero declina un lessico caravaggesco contornato e ammorbidito, un caravaggismo ben temperato da cui, ormai, trapelano notizie delle pale napoletane del Vouet (la “Circoncisione” di Sant’Angelo a Segno del 1622, oggi a Capodimonte) e, soprattutto, l’intelligenza delle opere romane di Giovanni Lanfranco[2]. Quanto all’avvitamento delle gambe, l’amica Arabella Cifani è stata la prima a suggerirmi che Battistello avesse tenuto presente un prototipo classico come il Cupido con arco, esposto nella sala della Tribuna degli Uffizi a Firenze (Fig. 3), marmo greco nato come genio funerario e trasformato nel ‘700 da Innocenzo Spinazzi in un Cupido con arco[3]. Anche con un passo antico siamo lontani dalle legioni di putti sgambettanti che si vedono a Napoli negli affreschi del Cavalier d’Arpino, di Azzolino o dello stesso Belisario che di Battistello fu maestro e talent scout alla fine del secolo.

Dossier Battistello

Non è casuale che un’addizione a un maestro dal catalogo in incremento lento, meno studiato di quanto si creda, sia riservata a una rivista on line che, per agilità dei contributi, costituisce un omaggio ritardato alla rubrica “antologia di artisti” su “Paragone”; palestra degli studi caravaggeschi del dopoguerra e, negli anni ’50, tribuna privilegiata per le giunte a Battistello Caracciolo. Si riapre, dunque, felicemente, il dossier Battistello a tre anni dalla mostra che gli dedicammo a Capodimonte[4]; e si riapre con un dipinto da immaginare negli anni in cui la scena locale non fa che spalancare note al lavoro di Ribera, fattosi napoletano da un decennio.

Mentre l’ambiente si sforza di reagire a lavori formulari dello stilista spagnolo come il San Gerolamo con l’angelo o la Trinità Terrestre con San bruno e altri santi (1626-1630), entrambi a Capodimonte, Battistello recede in penombra affrescando le “Storie di san Michele arcangelo” nella cappella di Giovan Battista Severino in Santa Maria la Nova[5]. Un ciclo, documentato tra il 1622 e il ’25, tra i cimenti sconosciuti del caravaggismo uscente. Non starebbe a disagio il putto tra le corolle di compagni in alto negli angoli e all’interno dell’arcone[6]. Altri confronti nel terzo decennio interessano il Gesù Bambino in rosso, di collezione privata, per me databile tra il 1622 e il ’24 e soprattutto la più tarda pala della Gloria di San Luigi Gonzaga del Gesù Vecchio (1627) (Fig. 4) che, restaurata nei Laboratori di Capodimonte, fu tra le sorprese della mostra in sala Causa nel 2022[7]. Inoltre, per addentrarsi nel catalogo maturo del Caracciolo, la posa si rivede nel Gesù nella “Sacra Famiglia”, proveniente da Cosenza e oggi nelle sale di Banca Intesa a Napoli: capoletto di datazione non pacifica che io stesso sbagliai ad anticipare nella monografia di venticinque anni fa[8]. Ora è risaputo che, tra affreschi e opere mobili, la cronologia di Battistello sia un vero cimento per il conoscitore; e tuttavia, rispetto al putto alato alla sinistra della tela con Cupido e la morte del Museo della Cattedrale di Mdina a Malta (Fig. 5), che provammo a presentare a tra le primizie caravaggesche del maestro, è come se qui fosse avvenuto un riassetto in termini di disegno e di contorno[9].

Un’occasione da riguadagnare

Tre anni fa, lo ricordiamo, inaugurammo a Capodimonte la focalizzazione monografica sul Caracciolo. Fu la prima ribalta di un pittore riscoperto da Roberto Longhi negli anni della Grande Guerra e su cui avevamo scaldato i muscoli fin dagli anni universitari, affiancando poi Ferdinando Bologna nella panoramica sul naturalismo napoletano; di qui sarebbe stato più facile osare l’arrampicata di una monografia con catalogo ragionato (2000). Nel 2022 si fronteggiavano inediti e lavori salienti di Battistello e di compagni di strada – da Francesco Curia a Orazio Gentileschi, da Lanfranco a Ribera stesso, fino a un allievo putativo del Caracciolo come il regnicolo Mattia Preti – insieme a bronzi, marmi, legni e busti in argento.

Inedita, per una mostra di tema caravaggesco, l’opzione di accostare sculture a dipinti proponeva una lettura diversamente longhiana di un maestro troppo caravaggesco per appassionare i cursori di pittura del ‘600 sebbene non abbastanza per solleticare e sollecitare i caravaggisti a tutto servizio. Pure, il calendario in continuo movimento di aperture e chiusure, dettato dall’emergenza pandemica, non facilitò la recezione delle proposte di quella mostra di cui non si discusse né punto né poco. A distanza di tre anni la riemersione di un Battistello è pretesto per ragionare su un’esposizione, se non importante coraggiosa e che – non dovrei essere io a dirlo – avrebbe meritato altra fortuna.

Oltre a una serie di filmati che testimonia la singolarità dell’allestimento in sala Causa, resta la traccia del catalogo dove provammo a superare l’ormai estenuato formalismo longhiano dentro cui era stato calato, a finire con il nostro catalogo ragionato del 2000, l’affrontamento di Battistello. Avevamo chiesto di ragionare sul pittore e, in esteso, sul contesto napoletano del primo trentennio del secolo, comparatisti ed economisti, storici della letteratura e delle religioni. In particolare, il saggio di Arabella Cifani e Franco Monetti (scomparso pochi mesi dopo l’apertura della mostra) predispose le apparecchiature per cominciare a ragionare, per una delle prime volte, sulla singolarità delle scelte iconografiche di un maestro che procede per integrazioni e non per rotture. Specificamente il ricorso alle incisioni potrà servire da traccia anche per intendere la matrice di un dipinto come questo Memento mori, dove, tra le altre cose, Battistello avrà tenuto presente un’invenzione del 1594 di Crispijn van de Passe[10].

[1] Il quadro è stato restaurato presso lo studio napoletano di Salvatore Pipolo nel gennaio 2025.

[2] Sul rapporto tra Battistello e Lanfranco si riparta, almeno, da S. Causa, La Strategia dell’attenzione. Pittori a Napoli nel primo Seicento, Napoli 2007, p. 72.

[3] V. Saladino, in Palazzo pitti. La reggia rivelata, catalogo della mostra a cura di G. Capecchi, D. Heikampf, A. Fara, V. Saladino, Firenze 2003, p. 514, n. 37

[4] Il patriarca bronzeo dei caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635), catalogo della mostra, a cura di S. Causa, Napoli 2022.

[5] S. Causa, Battistello Caracciolo. L’opera completa, Napoli 2000, p. 194, n. a76.

[6] S. Causa, Battistello Caracciolo. L’opera completa, Napoli 2000.

[7] S. Causa, in Napoli 2022, pp. 288-289, n. 42.

[8] Cfr. W. Prohaska, in Tesori del collezionismo. Il patrimonio d’arte di Banca Carime, catalogo della mostra, a cura di F. Sardella, Bari 2005, pp. 30-31.

[9] S. Causa, in Napoli 2022, pp. 216-217, n. 9.

[10] A. Cifani, F. Monetti, Arte, redenzione, grazia e penitenza nella pittura di Battistello Caracciolo, in Napoli 2022, pp. 29-39.